Publicité

Le «Collier de Perles» Pour Baliser la Route de la Soie

Par

Partager cet article

Le «Collier de Perles» Pour Baliser la Route de la Soie

Il y a peu de sujets de géopolitique sur la planète qui provoquent autant de débats que le «projet du siècle» de la République populaire de Chine. C’est une opération qui se décline en deux temps qu’il importe de distinguer même s’ils sont intrinsèquement liés.

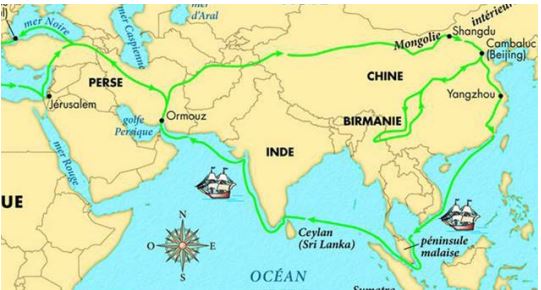

«La Ceinture et La Route de la Soie» apparaît nettement comme un ambitieux projet de développement écono- mique et de promotion du commerce international. Elle vise à revitaliser les anciennes routes de la soie et ainsi dynamiser les relations commerciales de la Chine, devenue la première usine du monde. L’idée, c’est de pouvoir exporter plus rapidement en connectant mieux les diverses voies, maritimes et terrestres. Son principe-clé, c’est la connectivité.

La Ceinture vise ainsi à mieux connecter la Chine à l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient grâce à des nouvelles lignes ferroviaires, des autoroutes et des câbles optiques. Ce dernier aspect sera sans doute la grande affaire des prochaines an- nées : les Chinois souhaitent mettre fin au monopole occidental surles câbles optiques sous-marins. Ils travaillent à la création d’un grand marché informatique transcontinental animé par les sociétés phares comme Huawei.

entre la Chine et le Pakistan, elle passe par le Cachemire que se disputent la Grande péninsule et le Pakistan.

En parallèle, la stratégie du «Collier de Perles» est un concept de sécurité militaire. Les «perles» sont des points d’appui de la marine de guerre chinoise. La stratégie consiste à construire, à louer, éventuelle- ment à acheter des infrastructures portuaires et aériennes, un peu à la manière des Britanniques au XIXe siècle avec leur Route des Indes.

Les Chinois estiment légitime cette politique visant à protéger leurs intérêts commerciaux le long de leurs voies d’approvisionnement maritimes. Il s’agit pour Beijing d’assurer un contrôle sur la mer de Chine orientale où se trouvent des ressources gazières et où les flux commerciaux sont extrêmement intenses. Près de 80 % des importations énergétiques de la Chine transitent par la mer de Chine méridionale et 40 % de ses besoins en hydrocarbures viennent du Moyen-Orient.

Mais la stratégie est vue avec méfiance par un certain nombre de pays, notamment dans l’océan Indien, longtemps considéré par Delhi comme l’océan de l’Inde. Lors d’une réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai, l’Inde a été le seul pays à refuser son soutien au projet chinois. Elle est hos- tile au tracé de la route dans le corridor entre la Chine et le Pakistan, elle passe par le Cachemire que se disputent l’Inde et le Pakistan.

Or, cette route est stratégique pour la Chine qui la finance massivement, elle permettra aux exportateurs d’acheminer directement leurs marchandises jusqu’à l’océan Indien et le port de Gwadar, désormais une enclave chinoise, au Pakistan. De plus, elle doit permettre à la Chine de s’approvisionner plus rapidement en hydrocarbures. Dans les milieux occidentaux et asiatiques, on s’inquiète également d’un activisme qui permet à la marine chinoise un accès de plus en plus large à des ports au Sri Lanka, au Pakistan, à Djibouti, dans l’océan Indien, la première base chinoise, hors de Chine.

«Quels sont les vrais motifs de cette diplomatie de grande puissance et des effets pervers d’un financement?»

Avant de se rendre à l’île Maurice cette année, le président Xi Jinping a visité les Maldives. Les observateurs ont bien noté le projet de construction d’un port dans l’île de Gaadhoo, apparemment pour des besoins touristiques. Par ailleurs, des rapports récents font état d’un projet d’installation d’un Joint Ocean Observation Station à Makunudhoo, au nord des Maldives, proche de l’Inde. Ce qui pousse Delhi à considérer qu’il y a une volonté des stratèges chinois à encercler l’Inde. Elle identifie les «perles», elles sont au Pakistan, au Sri Lanka, au Bangladesh, à Djibouti, Agalega demain, en Birmanie… J’ai vu des analyses de chercheurs français qui parlent de Port-Louis comme une «perle potentielle». Je ne le crois pas, les Indiens très présents dans le dispositif de sécurité portuaire mauricien veillent au grain.

Encore qu’en Birmanie, les plans de création du port en eau profonde dans la Baie du Bengal par un conglomérat du gouvernement chinois suscitent débat. A priori ce projet de route maritime permettra de connecter la Chine à des marchés et des réserves d’énergie dans les océans Indien, Arctique, Pacifique et Atlantique. Mais le projet est aussi vu comme une manœuvre de la Chine pour s’assurer d’un futur havre pour ses bateaux de guerre.

La Chine, de son côté, s’alarme des signes de rapprochement indo-américain. Il y a effectivement une stratégie américaine qui vise à s’assurer du soutien indien. Il y a peu, The National Interest, une très influente revue de relations internationales, publiée à Washington, évoquait la possibilité que les Américains donnent accès à la marine indienne, à leur base ultra-protégée de Diego Garcia, territoire revendiqué par Maurice. Selon des stratèges américains, Diego Garcia pourrait jouer un rôle pivot dans les relations futures entre l’Inde et les États-Unis.

Ce n’est pas encore fait. En attendant, l’Inde négocie un accord avec Maurice pour l’utilisation de l’île d’Agalega, dépendance de Maurice, où elle projette de financer la construction d’une piste d’atterrissage sans commune mesure avec les besoins modestes d’une île de 300 habi- tants. Pourtant, cette ancienne rivalité sino-indienne ne fait pas de l’affrontement une fatalité. L’enjeu est d’une grande complexité.

Une donnée nouvelle est le changement de posi- tion de la Chine qui a accepté que l’Inde de même que le Pakistan soient admis au sein de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Ce qui a été fait cette année. Cette inflexion de la diplomatie chinoise est sans doute motivée par le fait que l’Inde de Modi démontre une vraie volonté de mener une politique étrangère indépendante. Ce qui plaît aux Chinois et dérange les Américains.

Washington espérait que l’Inde resterait un «contre- poids» permanent à la Chine. Les Américains voyaient l’Inde en partenaire stratégique pour «contenir» la Chine. Le Pentagone a même modifié le nom de son commandement du Pacifique, l’US PACOM, en INDOPACOM.

Nos pays de l’Indianocéanie n’ont pas encore pris la pleine mesure de ces réalignements. Nous nous sommes peu préoccupés, par exemple, de la montée en puissance de l’Organisation de coopération de Shanghai. Ils doivent s’y intéresser de près. L’OCS est en train de sortir de l’Asie centrale et d’afficher son intérêt pour l’océan Indien. L’OCS, cette l’OTAN de l’Est, pèse désormais d’un poids colossal. Avec la double admission de l’Inde et du Pakistan, elle compte quatre puissances nucléaires et regroupe trois milliards de personnes. L’OCS est désormais un nouveau centre de pouvoir de la politique mondiale, c’est ainsi que Moscou perçoit l’organisation.

Au-delà de ces considérations géopolitiques, les réactions aux initiatives chinoises sont de deux ordres : il y a ceux qui sont pleins d’admiration, anticipant des re- tombées économiques et commerciales positives pour l’ensemble des pays et des régions qui se trouvent sur la «Route de la Paix» comme les Chinois qualifient parfois leur Belt and Road Initiative. Les investissements faits sont gigantesques.

Il y a ceux qui s’en inquiètent, en Asie même, en Europe, et peut-être plus encore dans notre propre région de l’océan Indien. Que fautil en penser au fait ? Il faut d’abord chercher à bien comprendre les objectifs et les résultats attendus de cette vision planétaire de développement. L’exercice n’est pas si simple.

Les Chinois eux-mêmes, au-delà de quelques expressions métaphoriques, n’ont pas explicité précisément leurs objectifs. J’ai cherché en vain, un plan détaillé, une prévision budgétaire, un calendrier des travaux. Ce qui est accessible au public, c’est la carte de la Ceinture et la Route. Mais elle suscite des controverses. La Route est au fait le plus souvent une route maritime, la Ceinture est terrestre. Certaines estimations notamment du Centre for Strategic and International Studies de Washington donnent quand même un ordre de grandeur des investissements totaux, ils sont de $1 trillion à $8 trillions.

La carte chinoise, sur le tracé des anciennes Routes de la Soie, montre une traversée de l’Eurasie et des mers entre la Chine et l’Afrique. C’est le concept initial, mais il ne cesse de s’élargir. On parle même maintenant d’une Route de la Soie digitale à travers le cyberespace.

Il n’est pas étonnant, dans ce contexte, que les plus ardents partisans du projet sont les pays d’Afrique. Plusieurs États sont déjà bénéficiaires de gros investissements chinois dans l’infrastructure et ils espèrent que le projet chinois apportera davantage de finan- cement pour l’amélioration indispensable de leurs infrastructures routières, portuaires, énergétiques notamment. Indépendamment de la Silk and Belt Initiative, au sommet de la Chine-Afrique, du mois dernier, le gouvernement chinois a annoncé une nouvelle aide de $60 milliards aux pays africains, dont une partie d’aide gratuite et de prêts sans intérêt. Plusieurs conventions de prêts ont été signées.

Quoi qu’en disent les Occidentaux, quand bien même les prédictions alarmistes du Fonds monétaire internatio- nal sur les risques d’un surendettement insupportable des pays bénéficiaires de l’aide chinoise, nombre de gouvernements en Afrique et en Asie sont reconnaissants pour les aides déjà reçues et sont excités par les retombées attendues du projet pour leurs propres populations.

Peut-être plus encore que les montants des financements obtenus, les dirigeants africains apprécient le fait que le soutien de la Chine les a libérés de leur dépendance des anciennes puissances coloniales. Il n’y a pas que l’Afrique. En Europe, les pays qui cherchent à mieux se connecter au monde sont également très partisans du projet.

Les Chinois ont parfois comparé leur initiative au Plan Marshal américain qui a financé la reconstruction de l’Europe après la guerre. La Chine, qui a réussi de manière spectaculaire sa modernisation, en créant des lignes ferroviaires à grande vitesse, des routes, des centrales électriques, est maintenant en mesure d’exporter son savoirfaire. Elle possède des capitaux, elle a des surcapacités dans de nombreux domaines.

(...) En visite en Chine, Macron a insisté : La nouvelle Route de la Soie ne doit pas être à sens unique. C’est ce que craignent les Européens. Les Américains sont vigilants. Le secrétaire à la Défense a mis en garde Beijing en déclarant qu’aucune nation ne devrait se mettre en position de dicter aux autres. Mais c’est en Asie que s’expriment les plus lourdes interrogations.

On se pose des questions sur les vrais motifs de cette diplomatie de grande puissance et des effets pervers d’un financement qui alourdit effectivement les dettes des pays assistés au point que certains perdent leur autonomie. À quoi les Chinois ont annoncé qu’elle annulerait une partie de la dette arrivée à maturité des pays les moins développés, enclavés ou insulaires.

Ces enjeux font de l’océan Indien le nouveau cœur du monde. Et pour nos pays de l’Indianocéanie, une fabuleuse opportunité diplomatique d’exploiter notre position géostraté- gique au profit de notre croissance économique.

Publicité

Publicité

Les plus récents