Publicité

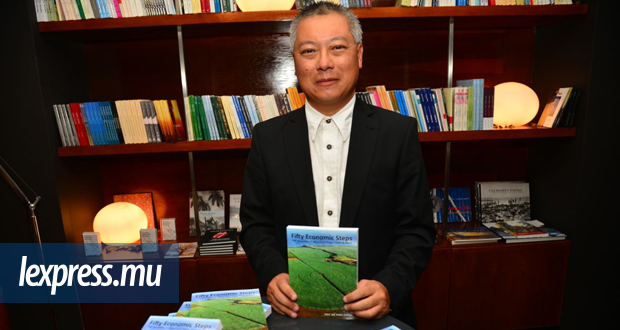

Fifty Economic Steps: le développement économique de 1968 à 2017

Par

Partager cet article

Fifty Economic Steps: le développement économique de 1968 à 2017

au Hennessy Park Hotel, à Ébène, le 27 mars.

Eric Ng Ping Cheun est un passionné d’économie, et il ne se fait pas prier pour s’exprimer sur l’évolution de l’économie mauricienne. De 2005 à 2017, il a publié six livres, et voici qu’aujourd’hui, il nous présente le dernier-né de la fratrie. Il a intitulé ce dernier-né : Fifty Economic Steps.

En fait, les fifty steps ou les cinquante étapes se décomposent en quatre périodes que l’auteur décrit ainsi :

- la première s’intitule : diversification économique, et elle s’étend de 1968 (année de l’Indépendance) à 1982, c’est-à-dire jusqu’au moment où Maurice se plie au garde-à-vous recommandé par le Fonds monétaire international.

- la deuxième a pour nom : transformation économique, et elle s’étend de 1982 à 1995, soit jusqu’à l’arrivée de la libéralisation du commerce mondial sous la houlette de l’Organisation mondiale du commerce.

- la troisième s’intitule : intégration économique. Elle s’étend de 1995 à 2010 et elle est marquée par la très sévère crise financière et économique qui éclate en 2008 et dont les effets se font encore sentir.

- la quatrième, enfin, est décrite comme la modération économique, de 2010 à 2017, période marquée par une remise en ordre économique et financière au niveau des pays développés, ce qui a des répercussions sur l’économie mauricienne, vu son ouverture significative à l’économie mondiale.

La démarche est de rappeler aux lecteurs les nombreux changements qui sont intervenus au cours de ces quatre périodes distinctes. Des changements mais aussi des mesures stratégiques mis en place par les différents gouvernements qui se sont succédé au cours de ces 50 dernières années, ou encore des règlements promulgués et des institutions créées. C’est ainsi que les chapitres qui se succèdent constituent comme un lexique du grand nombre de mesures prises durant ce demi-siècle, en vue de moderniser l’économie mauricienne (…).

Cette oeuvre sera également utile aux jeunes de notre pays, ceux qui sont des étudiants en économie. Mais aussi les jeunes dans leur ensemble, particulièrement cette génération du millénaire à qui il fera du bien de comprendre que, si une prospérité relative est constatée de nos jours, c’est grâce aux stratégies économiques d’hier ainsi qu’à la discipline pratiquée et aux efforts consentis par les aînés. Le tout tout de suite de la génération du millénaire ne faisait pas partie du vocabulaire des générations précédentes.

La démarche d’Eric Ng dans ce livre est marquée par la théorie de Rostow, un économiste américain des années soixante, qui avait été proche des présidents John Kennedy et Lyndon Johnson. Eric fait référence à l’oeuvre maîtresse de Rostow, The stages of economic growth, lesquelles étapes seraient au nombre de cinq, soit (a) la société traditionnelle,(b) celle de la mise en place des conditions préliminaires au décollage de l’économie, (c) le décollage lui-même, (d) l’étape de la maturité, et enfin (d) celle de la consommation de masse.

Production de biens

Grosso modo, on peut désigner la période pré-Indépendance comme étant celle de la société traditionnelle, mais sans oublier que depuis le début les années soixante, avait été mise en place une stratégie visant à produire nous-mêmes certains biens de consommation que nous avions l’habitude d’importer. C’est l’époque du lancement des entreprises dites du marché local, dont certaines constituent aujourd’hui des fleurons de notre secteur manufacturier.

L’étape des conditions préliminaires correspond, à quelque chose près, à la décennie soixante-dix. Une décennie qui verra la naissance des zones franches industrielles (EPZ) tournées vers l’exportation de produits manufacturés à partir de matières premières importées, afin d’être transformées par une main-d’œuvre abondante et à bon marché. Durant les années 70, l’économie mauricienne fait l’expérience de deux stratégies, contradictoires en quelque sorte : la première, héritée des années 60 vise une production locale en guise de substitution aux importations. La seconde promeut les exportations industrielles, ainsi que les exportations des services d’hôtellerie. Ces deux stratégies – l’une tournée vers la protection intérieure, et l’autre vers la promotion extérieure – se gênent en quelque sorte, mais on peut arguer qu’elles permettent aux acteurs politiques et économiques du pays de prendre la mesure des actions requises pour sortir de l’ornière.

Cette étape des conditions préliminaires au décollage – comme Rostow le dirait – se termine de manière catastrophique avec deux dévaluations de la roupie équivalant à un cumul de 55 % en 1979 et en 1981.

Et c’est ainsi que l’économie mauricienne aborde les années 80, celles du décollage grâce à l’application des recommandations du Fonds monétaire international, allant dans le sens d’une ouverture de l’économie au monde extérieur, décollage des zones franches, création de dizaines de milliers d’emplois, particulièrement féminins, tout le monde à l’ouvrage, après les zizanies politiques et sociales qui avaient malheureusement caractérisé la décennie précédente. Notons aussi que le décollage des années 80 bénéficie de conditions favorables au niveau de l’économie mondiale.

La période suivante, de 1995 à 2910, est intitulée : intégration économique. L’avion ayant pris son envol, le commandant doit dorénavant s’assurer qu’il mène ses passagers à bon port. En fait, c’est la période de la consolidation des acquis, et elle verra l’extension ou la naissance de plusieurs secteurs d’activités, tels que le tourisme, les services financiers transfrontaliers, le port franc, les télécommunications et la construction d’une cybercité d’Ebène avec le premier bâtiment intelligent de Maurice. C’est une période riche, sans aucun doute, mais aussi une période où l’économie mauricienne se voit confrontée à la dure réalité des vents contraires de la concurrence internationale avec la libéralisation du commerce, la fin de l’accord multifibre et le début du démantèlement du Protocole sucre. Durant cette période, Maurice apprend à se tenir toute seule sur ses jambes. Et elle le fait avec succès, dans l’ensemble.

«Résilience», terme en vogue

Arrive alors la période que nous vivons actuellement définie par l’auteur comme celle de la modération économique. D’autres diraient : celle des pièges des pays à revenus moyens, le fameux middle income trap.

Le terme en vogue à ce moment-là, c’est celui de la résilience. En effet, cette deuxième décennie du XXIe siècle est fortement marquée par la crise financière qui a éclaté en 2008 aux États- Unis, puis en Europe occidentale, et qui a mué, par la suite, en une crise économique mondiale. Inévitablement, notre économie en a souffert, vu le poids du commerce international par rapport à notre produit intérieur brut (généralement plus de 100 %).

Comment notre économie s’est-elle défendue contre ces vents contraires ? Ses efforts de résilience ont-ils porté des fruits ? Le chapitre 5 est consacré aux actions prises dans ce contexte, notamment le développement de l’industrie cannière en remplacement de l’industrie sucrière, la diversification des marchés touristiques, l’intensification des stratégies relatives à l’immobilier, des efforts de moindre recours aux énergies fossiles, et ainsi de suite.

Et c’est ainsi qu’arrivés aux dernières pages du livre, nous nous retrouvons avec ces projets qui font l’actualité d’aujourd’hui, notamment la mise en opération de l’Economic Development Board (version moderne de feu ministère du Plan d’il y a 15 ans), une version améliorée de la Business Facilitation Act 2017, le salaire minimum et la negative income tax. A ces diverses réalisations de 2017, dont on pourra éventuellement mesurer les effets et conséquences, ajoutons un accord tripartite commercial signé en 2017. Tripartite, parce que regroupant le COMESA, la communauté est-africaine et la SADC. L’auteur fait le commentaire suivant sur cet événement : «Mauritian entrepreneurs are expected to take advantage of this vast market access in the manufacturing and Freeport sectors.»

Ayant complété, avec force détails, la revue des quatre phases qu’a connues l’économie mauricienne (diversification, transformation, intégration et modération), l’auteur nous offre un postscriptum intitulé : «the next 50 years». Avis à la génération du millénaire : c’est à elle que reviendra l’occasion de juger des talents de prédiction de l’auteur, mais c’est aussi à elle que reviendra la lourde tâche de libérer l’économie mauricienne du piège où elle est actuellement enlisée et dont elle cherche à se libérer d’ici une douzaine d’années.

Que préconise l’auteur ? Je le cite : «The challenge now for Mauritius is to make a quantum leap in its economic development». L’accent est aussi placé sur la nécessité de doubler l’apport des énergies renouvelables et sur le développement essentiel de l’économie bleue, vu l’exclusivité qu’est la nôtre par rapport à une zone économique maritime de 2,3 millions de kilomètres carrés.

Les entrepreneurs mauriciens sont aussi encouragés à exploiter les zones spéciales économiques au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Tout cela en se basant sur le modèle chinois en Éthiopie, au Kenya et en Tanzanie. L’industrie manufacturière peut aussi se transformer en une industrie de mode et le commerce d’exportation se développer davantage avec l’Inde et l’Union européenne, grâce à des accords bilatéraux ou multilatéraux.

Comme pendant à cette stratégie africaine, il y a l’utilisation intelligente et efficace de nouvelles technologies, surtout dans les domaines bancaire et du commerce en ligne. Maurice peut devenir une plaque tournante financière en Afrique subsaharienne en modernisant l’infrastructure financière.

Dans sa conclusion, nous retrouvons le plaidoyer de l’auteur pour que la devise «un seul peuple, une seule nation» soit toujours et davantage inscrite dans les faits et non seulement dans les paroles. D’ajouter : « Will also be essential for Mauritius a new political elite with leadership of top quality, who has the courage to undertake disruptive reforms necessary to transform the country into a high-income economy». La génération du millénaire est invitée à en prendre acte.

L’ouvrage transmet encore deux messages. Le premier se réfère au vieillissement de la population avec les conséquences pour le poids budgétaire des pensions de retraite, d’où l’urgent besoin des réformes à apporter dans ce secteur. Le second est un rappel que la richesse doit être créée avant d’être distribuée. L’auteur souligne que les aides de l’Etat seront équitables dans la mesure où elles seront méritées.

Telles sont les conditions qui devraient amener la République à réaliser un développement socio-économique inclusif et soutenable au cours des cinquante années à venir. Nous n’avons plus qu’à retrousser les manches !

Discours de Pierre Dinan lors du lancement du livre Five Economic Steps, le 27 mars, au Hennessy Park Hotel.

Publicité

Publicité

Les plus récents