Publicité

Majorité de trois quarts : Le Graal des politiciens

Par

Partager cet article

Majorité de trois quarts : Le Graal des politiciens

Beaucoup de pays du continent africain souffrent en ce moment des crises politiques: la RDC, la Gambie, le Congo-Brazzaville, le Burundi, pour ne citer que ceux-là. La population paie le prix fort pour ces crises : insécurité grandissante (arrestation des opposants, tortures…), division de la population et appauvrissement de l’économie dû aux sanctions imposées par la communauté internationale.

Tout cela a une cause commune : le troisième mandat.

Les dirigeants veulent à tout prix rester au pouvoir après leur 2e mandat. Pour assouvir leur désir, la Constitution est amendée en conséquence, après un semblant de référendum.

À Maurice, heureusement, nous n’en sommes pas encore là car, premièrement, il n’y a pas de limitation de mandats prévue par la Constitution et, deuxièmement, s’il y a un référendum, le peuple peut compter sur une institution qui est toujours restée impartiale et professionnelle : la commission électorale.

Par contre, le syndrome qui mine les dirigeants des partis politiques est d’atteindre la majorité de trois quarts au Parlement. Tous les moyens sont utilisés pour y arriver :

– Faire des alliances avec d’autres partis

– Attirer les potentiels transfuges

– Inviter les partis ou députés indépendants de l’opposition dans le gouvernement

– ‘Menacer’ les potentiels indécis à voter pour. Les sujets mentionnés sont des sujets de prédilection des polémiqueurs et on entrera dans des discussions à n’en plus finir sur les qualités et défauts de politiciens, le système, la façon de voter et ainsi de suite. Je propose de nous arrêter et de poser un regard rationnel et philosophique sur cette question de majorité de trois quarts. Pour cela, trois pistes de réflexion et de discussions:

Le nombre

Contrairement aux autres pays où la voix d’un seul (système monarchique) suffit pour décider, la démocratie inventée par les Grecs propose que la majorité des voix, d’un groupe de personnes, est requise pour peser sur la balance d’une décision.

Mais est-ce que plus de voix équivaut à plus de raison ou plutôt à plus de force ?

Est-ce que le point de vue éclairé d’un seul ou d’un petit nombre (qui agit pour le bien commun) ne vaut pas plus que le point de vue non rationnel d’une majorité ?

Mais, ce qui compte, et on l’a compris et même inscrit dans la Constitution c’est le rapport des forces. Et la force, souvent, est liée au nombre, qui est dans ce cas, trois quarts.

La représentation des élus

Personnellement, je suis mal à l’aise d’entendre que tel parti a eu une majorité de trois quarts à l’issue du suffrage. En disant cela, on aura compris que ce parti au pouvoir pourra sans grande difficulté voter des lois qu’il a lui-même proposées au Parlement.

L’essence même de la démocratie représentative nous renvoie à une autre lecture de la situation : quand le peuple élit ses représentants, qui est-ce que ces derniers sont censés représenter : les mandants ou le parti d’où ils sont issus ?

Un cas d’une situation idéale : un élu est invité au vote d’un projet de loi au Parlement. Ayant été envoyé au Parlement par les votants de sa circonscription, l’élu en consulte les forces vives et obtient leur point de vue. Il écoute, sans pour autant demander une décision de la population. Ensuite, dans sa sagesse (car idéalement, l’élu est élu pour ses capacités de discernement et de sagesse), vote ou ne vote pas le projet de loi.

Mais, dans le cas actuel, l’élu suit presque aveuglément la direction du parti ou de l’alliance, le fameux party line.

La question une fois encore : dans une démocratie représentative, est-ce que l’élu représente ses mandants ou le parti ?

La division de pouvoir

Les fondateurs de la démocratie représentative que sont Locke ou Montesquieu ont eu le souci de ne pas concentrer tous les pouvoirs entre les mains d’un groupe. Pour ce faire, ils ont proposé trois groupes distincts : l’exécutif, le législatif et le judiciaire.

À part le judiciaire, l’exécutif et le législatif sont dans le Parlement et sont élus par le peuple.

Le législatif propose et vote les lois et l’exécutif les exécute (et le judiciaire s’assure qu’elles sont appliquées). À Maurice, le système est que les membres de l’exécutif sont aussi les membres du législatif. Donc, en somme, celui qui propose et vote une loi, est aussi celui qui va l’exécuter. Et quand maintenant, les dirigeants des partis qui proposent des lois et sont dans l’exécutif exigent le party line des membres des partis qui sont dans le législatif, on est bien loin de l’esprit des fondateurs de la démocratie représentative.

Le principe de l’argumentaire

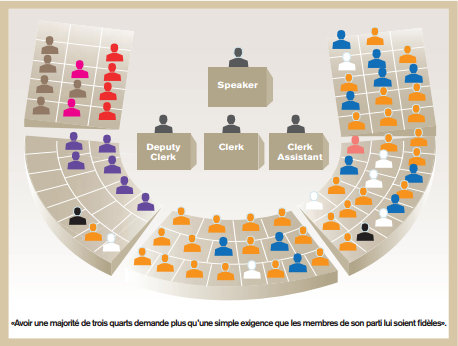

La règle de trois quarts est que trois quarts des parlementaires votent pour un projet de loi. Il se peut, et c’est même nécessaire, que les opposants politiques votent pour. De ce fait, ce sera un projet pour le bien commun. Avoir une majorité de trois quarts, donc, demande plus qu’une simple exigence que les membres de son parti lui soient fidèles.

On disait de certains membres du gouvernement grec dans l’Antiquité qu’il leur fallait détenir un sens prononcé de la rhétorique : ils savaient parler. Pour cela, ils restaient presque à vie au gouvernement.

Savoir parler exige une maîtrise complète de son sujet, de son audience et attire aussi le respect pour sa personne parce qu’on incarne la sagesse et la droiture. Les personnes comme Gandhi et Mandela sont souvent citées en exemple dans ces cas.

Publicité

Publicité

Les plus récents